Sociologia

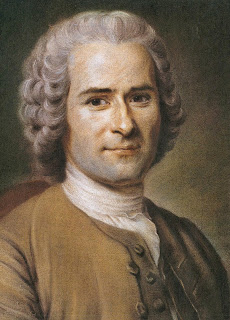

Jean-Jacques Rousseau

J.J. Rousseau nasce nel 1712 a Ginevra e rappresenta la generazione avanzata del “secolo dei lumi”. (aveva 3 anni quando morì il dispotico Luigi XIV (1715) mentre Voltaire ne aveva 21, ed era già rinchiuso alla Bastiglia per le sue idee).

Con Rousseau, invece, si entra in una seconda fase del pensiero illuminista, in cui l’elemento razionalista viene a convivere obbligatoriamente con il recupero del sentimento e di alcuni elementi che fecero del filosofo ginevrino un precursore del pensiero romantico.

Non c’è più una fede nel progresso e nella scienza anzi, recuperando autori classici (da Plutarco a Seneca) si accusano le arti e le conoscenze scientifiche di aver provocato la corruzione dell’uomo che, invece, nel suo stato di natura (condizione mai esistita realmente in un preciso momento storico) viveva in una sorta di “età dell’oro” in cui poteva godere ed usufruire di tutti i suoi diritti naturali che ne facevano un essere felice e libero.

La critica di Rousseau è rivolta soprattutto verso i giusnaturalisti e verso Hobbs i quali hanno proiettato nella propria concezione di uomo ideale le caratteristiche dell’uomo civilizzato finendo, così, per giustificare i difetti di quest’ultimo.

Altra tematica del pensiero politico è la ricerca dell’uguaglianza e della comunanza dei diritti come condizione base dell’esistenza dell’uomo.

L’uomo, contrariamente a quanto sostenuto da Hobbs, e a quanto a ciò che era stato detto da Locke, non può alienare alcun diritto: la società è un corpo sociale che rappresenta tutti i suoi componenti i quali hanno stipulato liberamente un patto con il quale hanno riposto tutti i loro diritti nella stessa comunità di cui sono partecipi; vi è, quindi, un corpo sociale composto da tutti gli individui che lavorano insieme per la comunità stessa.

Opera principale in cui sono contenute tali tematiche è il “Contratto Sociale”, scritto nel 1762 e divenuto uno dei principali testi di “dottrina politica” della storia del pensiero moderno.

Nella prima parte dell’opera Rousseau descrive le condizioni dell’uomo nello stato di natura: “(l’uomo naturale) è un animale meno forte di alcuni, meno agile di altri, ma nell’insieme, organizzato più vantaggiosamente di tutti” (3) "in quanto ha bisogni modesti, passioni elementari e timori limitati. Progettualità ed immaginazione sono assai limitate poiché vi è una vita in simbiosi con la natura.

Nel pensiero di Rousseau è assente, inoltre, ogni giudizio di tipo morale: vivendo isolato l’uomo naturale non può essere né buono, né cattivo. Esistono, invece, tendenze per così dire “naturali”, anteriori alla razionalità quali l’autoconservazione (amor di sé) e la pietà per gli altri intesa come naturale ripugnanza al dolore ed alla violenza. Non è, però, corretta l’equazione uomo naturale-animale, poiché l’uomo naturale è capace di perfezionarsi, sviluppando le proprie facoltà e le proprie capacità giungendo ad avere una propria storia.

Tale perfezionabilità è tragicamente ambivalente: infatti in essa convivono progresso e corruzione intesi come sviluppo delle potenzialità umane unitariamente alla rottura totale dell’equilibrio naturale ed originario della condizione dell’uomo.

La seconda parte dell’opera descrive l’incredibile e straordinario sviluppo delle potenzialità dell’uomo che, attraverso la scoperta e l’attuazione delle principali attività dell’uomo civilizzato (agricoltura, artigianato, industria, commerci ecc.…) trasformano l’uomo aumentandone i bisogni fino a trasformare “l’amore di sé” in un egoistico “amore proprio” tanto che, con l’introduzione della proprietà privata, si giunge alla scoperta della disuguaglianza tra ricchi e poveri, tra chi possiede e chi è nullatenente. Si può, quindi affermare che la disuguaglianza è un frutto della storia e della civiltà e non della natura.

Il contratto in Rousseau è il momento in cui gli individui giungono consapevolmente e liberamente a costruire la società attraverso un patto di associazione e non di sottomissione perché ogni individuo nel cedere alla comunità la propria sovranità diviene automaticamente sovrano di sé stesso.

L’atto costitutivo della comunità avviene sul piano di una assoluta uguaglianza: così non esiste nessun rapporto di dipendenza fra gli individui, ma soltanto un legame di ciascuno con la realtà politico-associativa, cioè un legame con se stessi.

Altro tema importante dell’opera è il concetto di “volontà generale”, che non è la semplice somma delle volontà particolari, ma è la volontà dei cittadini visti come corpo comune: è qualche cosa di qualitativamente e quantitativamente diverso dalla somma delle singole volontà particolari.

Commenti

Posta un commento